ゴミ屋敷問題の現状と背景

ゴミ屋敷とは?その定義と特徴

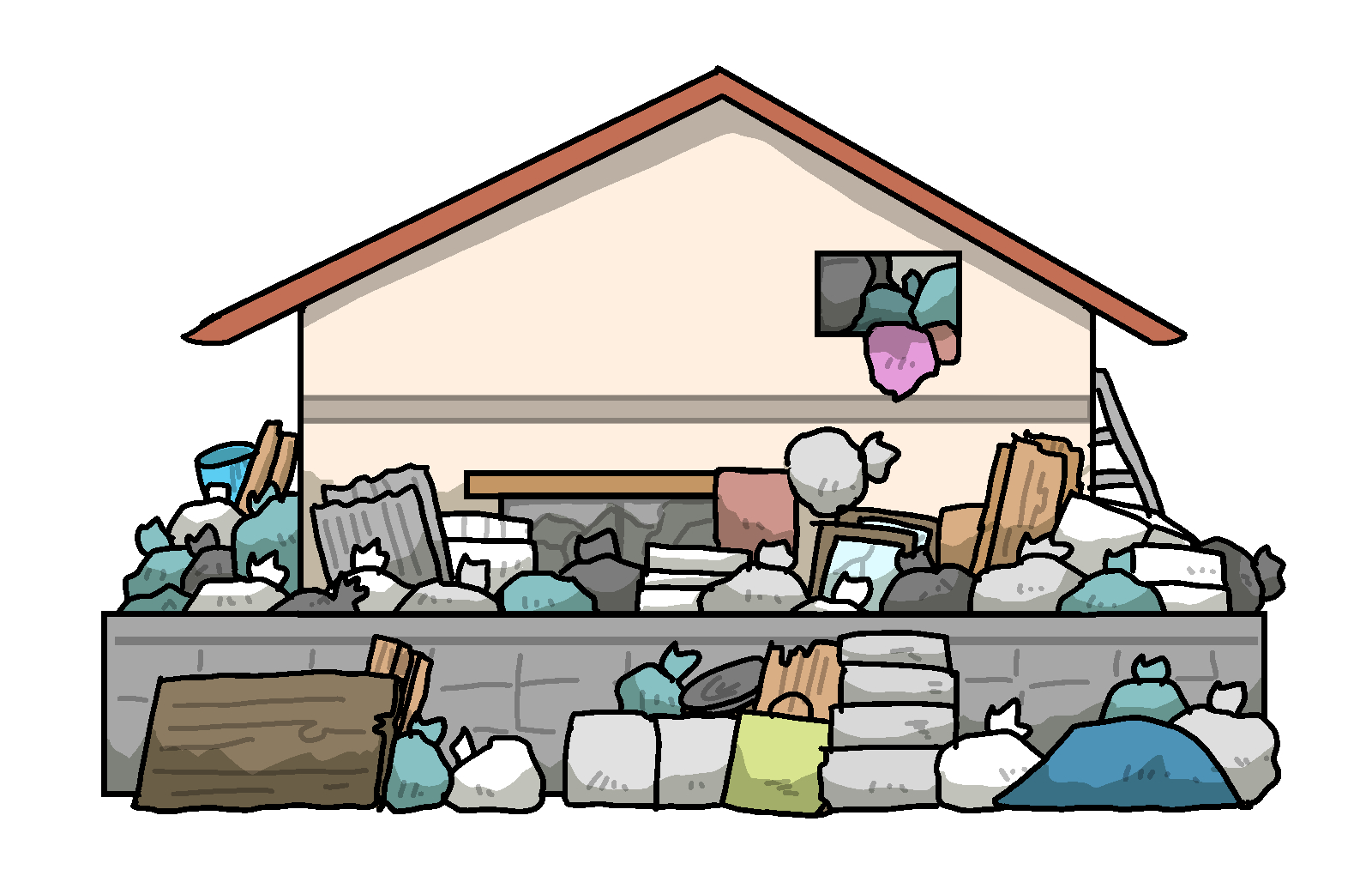

ゴミ屋敷とは、住居内外に大量のゴミが散乱し、

適切に処分されていない状態を指します。

このような環境では悪臭や害虫の発生、

景観の悪化が生じることが多く、

近隣住民や地域社会に大きな迷惑を及ぼします。

ゴミ屋敷は一見「

不衛生な状態」として理解されることが多いですが、

根本的には所有者の生活状況や心理的状態が深く関係しており、

単なる清掃不良とは異なります。

なぜゴミ屋敷が生まれるのか?原因と心理的背景

ゴミ屋敷が形成される背景には、

さまざまな原因が複雑に絡み合っています。一因として、

高齢者の一人暮らしが挙げられます。例えば、

加齢や身体の衰えによる片付け能力の低下、

社会的孤立から助けを求めにくい状況が影響します。

また、

精神的な問題や喪失感、

物への強い執着もゴミを捨てられない根本原因となり得ます。

さらに、過去に蓄えた物を「財産」

として認識しているケースもあり、

外部からの指摘や干渉が難しい状況を生み出す要因となっています

。

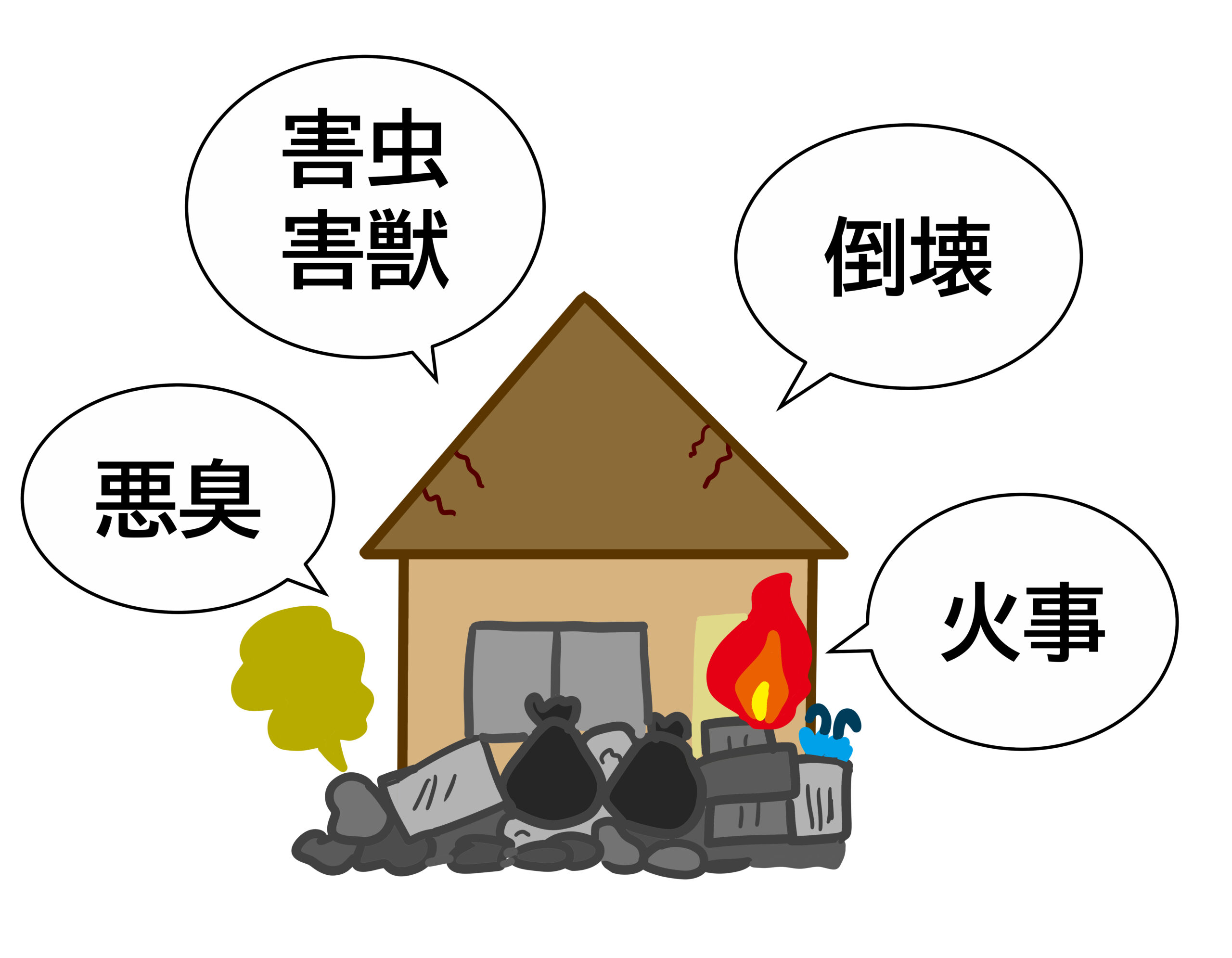

ゴミ屋敷が引き起こす社会問題とは

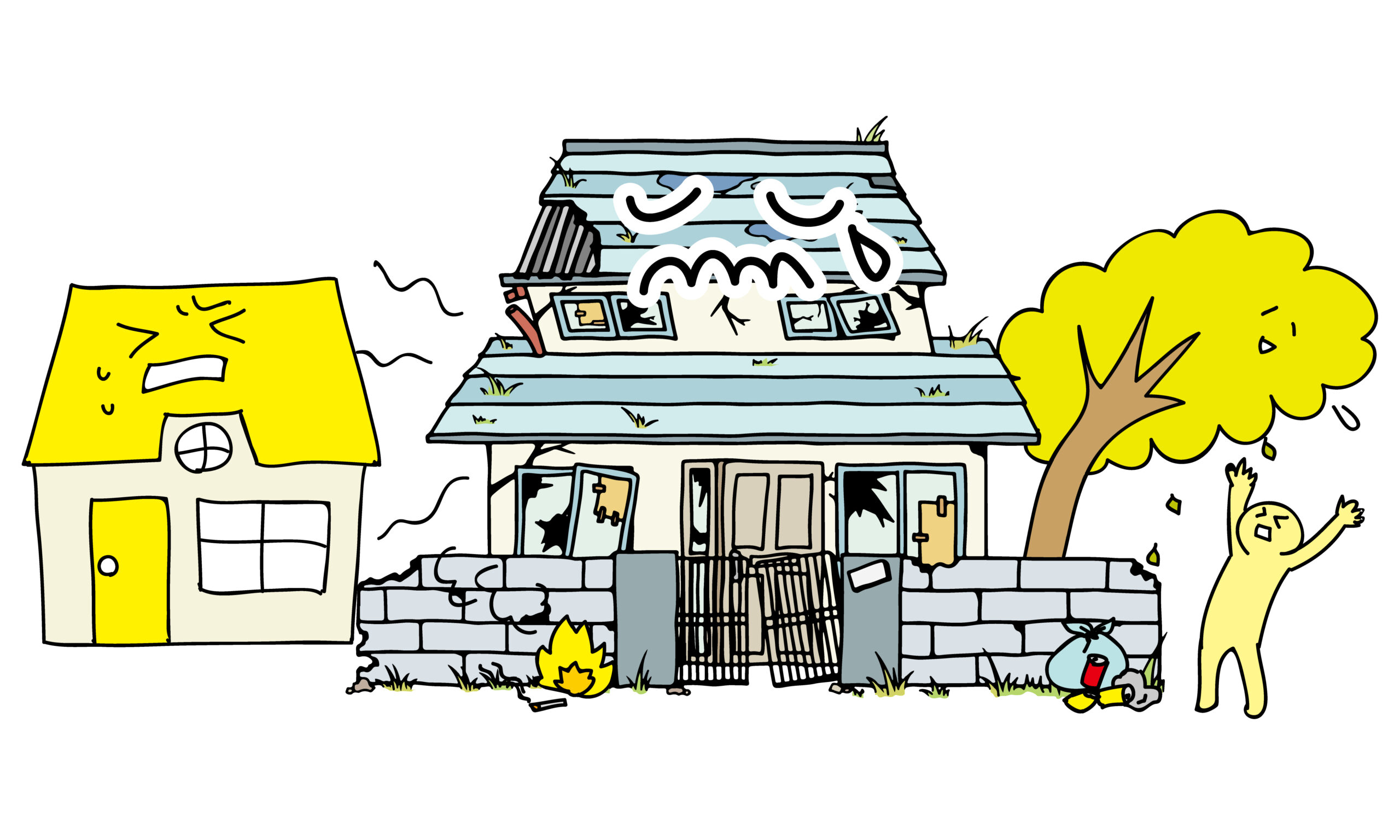

ゴミ屋敷は単なる住人個人の問題ではなく、

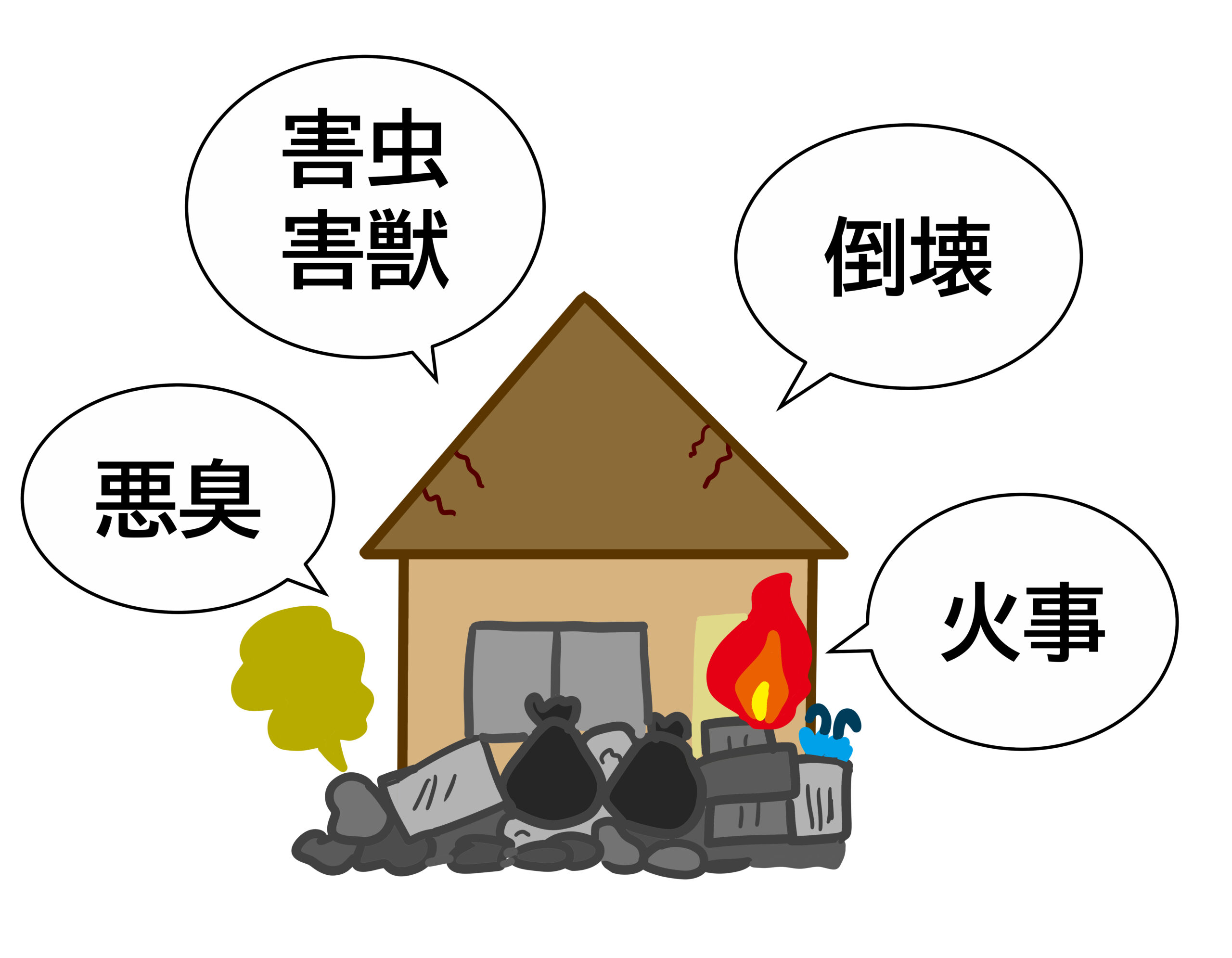

社会的な問題にも波及します。例えば、悪臭や害虫、

景観の悪化が近隣住民の生活環境を損なう結果となり、

地域全体の住環境が劣化します。また、

ゴミ屋敷所有者が行政や近隣住民からの指摘を拒否し続ける場合に

は、対応に時間がかかり、

深刻なトラブルに発展することもあります。

ゴミ屋敷が孤独や貧困といった社会課題とも密接に結び付いている

ため、解決には包括的な取り組みが必要不可欠です。

近隣トラブルや火災リスクの実情

ゴミ屋敷がもたらす具体的なリスクの一つに火災があります。

大量のゴミは燃えやすい物が含まれる場合が多く、

特に夏場の高温や乾燥した時期には、

ちょっとした火が致命的な火災につながります。また、

不燃ごみや壊れた電化製品が放置されているケースもあり、

電気トラブルから火災に発展する場合も危惧されています。

それに加え、美観や衛生面の問題から住民間の摩擦が増加し、

訴訟などの法的問題に発展するケースもあるため、

迅速な解決策が求められる状況です。

自治体による公的支援と制度の解説

ゴミ屋敷条例とは何か?法律の基本を知る

ゴミ屋敷条例とは、

地方自治体がゴミ屋敷問題に対応するために制定した独自の規則で

す。全国には約88の自治体がこの条例を設けており、

地域住民の生活環境や健康を守るための重要な役割を果たしていま

す。

具体的には、ゴミ屋敷の住人への指導・勧告や、

最終的に行政が強制撤去を行う権限が定められています。ただし、

ゴミは住人の所有物という側面もあるため、

法律的には慎重な対応が求められます。そのため、

条例は本人との合意形成を目指しつつも、

近隣住民の安心を確保するバランスをとっています。

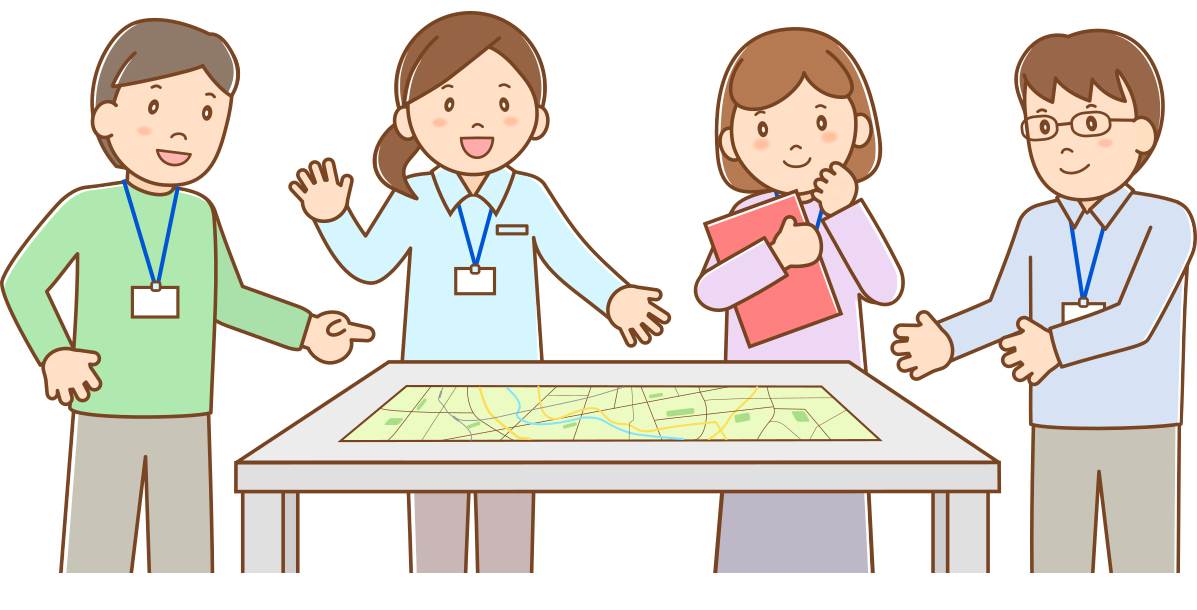

行政で利用できる支援策の種類

自治体では、

ゴミ屋敷問題に対してさまざまな支援策を提供しています。

例えば、ゴミ屋敷の早期発見を目的とする相談窓口の設置、

住人への個別指導や啓発活動が行われています。また、

ゴミ屋敷の改善が進まない場合には、

指導文書の送付や戒告を行い、

必要に応じて行政が直接対応するケースもあります。

さらに、

地域住民や福祉関係者、専門業者と連携し、

相談や支援体制を整えることもあります。

これらの取り組みにより、

ゴミ屋敷問題の解決策が効率的かつ継続的に進むようサポートされ

ています。

地域福祉や専門相談窓口の役割

ゴミ屋敷問題の解決には、

福祉的な支援や相談体制が欠かせません。自治体では、

福祉部門を中心に専門的な相談窓口を設置し、

住人に寄り添った支援を提供しています。これには、

生活習慣の見直しや精神的なケア、

孤立を防ぐための地域ネットワーク作りなどが含まれます。

また、

専門家によるアドバイスや住人との信頼関係の構築も重視されてい

ます。こうした取り組みは、単なるゴミの撤去にとどまらず、

問題の根本的な解決や再発防止に繋がる点が特徴です。

具体的な対処法と行政支援の活用方法

まずどこに相談すれば良い?相談窓口の選び方

ゴミ屋敷問題を解決しようと考えた際、

最初に行うべきは適切な相談窓口を見つけることです。

住んでいる地域の自治体には、

ゴミ屋敷問題に対応する相談窓口が設置されている場合があります

。市区町村役場や環境部門、

福祉関連の部署に直接問い合わせると、

適切な対策やアドバイスを受けられることが多いです。

また、

自治体によっては「ゴミ屋敷条例」を制定しており、

早期発見や住人への対応策が整っているケースもあります。

初めて相談する際には、

現状や問題の詳細を具体的に説明するとスムーズに進むでしょう。

行政支援を最大限活用するためのポイント

ゴミ屋敷問題を解決するためには、

自治体が提供している支援を最大限活用することが重要です。

例えば、

自治体によってはごみの片付けのための助成金や補助金制度を利用

できる場合があります。また、福祉部門では、

ゴミ屋敷住人が高齢者や社会的に孤立している場合に、心理的・

経済的なサポートを行っています。

自治体の専門職員に相談することで、

適切な支援プログラムを紹介してもらえる可能性があります。

ただし、支援を受けるには本人の同意が必要な場合が多いため、

信頼関係を築くことが重要です。

強制代執行の可能性とそのプロセス

改善が見られない場合には、

行政が強制代執行を行うことがあります。強制代執行とは、

住人がゴミの撤去を拒否または放置している場合に、

行政が代わりに作業を実施する措置です。このプロセスでは、

事前に住人へ指導や勧告を行い、

それでも改善が見られない場合に実施されます。

強制代執行には時間やコストがかかるため、

慎重に行われるのが一般的です。また、

撤去にかかった費用は住人に請求される場合があり、

この点について事前に説明を受けることが必要です。

ゴミ屋敷解決策として最後の手段ともいえるこの方法には、

問題の根本解決に至るための長期的な支援も併せて提供されること

が望まれます。

近隣住民への影響とトラブル回避

ゴミ屋敷問題が近隣住民に与える影響には、悪臭や害虫の発生、

火災リスク、さらには景観の悪化が挙げられます。

これによりトラブルが発生することも少なくありません。

これを回避するためには、

まず近隣住民と行政との連携が重要です。

近隣住民から通報を受けた行政は、

状況の調査や住人への指導を行う場合があります。また、

対処が進展しない間でも、

トラブルを回避するために近隣住民同士で冷静に話し合いを持つこ

とが必要です。

一方で、

ゴミ屋敷住人に対して無理な要求を行うことで、

さらなる関係悪化につながる可能性もあります。そのため、

自治体の支援を借りながら、

住民全体で解決策を模索する姿勢が求められます。

ゴミ屋敷問題を未然に防ぐための取り組み

ゴミ屋敷にならないための生活習慣改善

ゴミ屋敷を防ぐためには、

住環境を適切に保つ生活習慣の改善が不可欠です。例えば、

定期的な掃除や不要な物を買い込まない意識を持つことが重要です

。

また、物を持ちすぎない「断捨離」

の考え方を取り入れることで、

不要な物が溜まりにくい環境を整えることができます。さらに、

日々のゴミ出しを忘れないようにするスケジュール管理も、

ゴミ屋敷化を防ぐポイントです。

地域コミュニティと協力した予防策

地域コミュニティの協力は、

ゴミ屋敷問題の予防に大きな力を発揮します。

地域住民同士が声を掛け合い、

孤立しがちな人に適切なサポートを提供することで、

ゴミ屋敷化を未然に防ぐことができます。

自治体や町内会が定期的に清掃活動を行うことで、住民の間で「

環境をきれいに保つ意識」を高める一助となるでしょう。また、

ゴミ屋敷が発生した際の早期発見にも、

地域での協力体制が重要です。

プロの片付け業者の活用メリット

ゴミ屋敷になる前の段階で片付けのプロに依頼するという選択肢も

効果的です。

プロの業者は短期間で効率的に片付けを行えるだけでなく、

問題解決の専門知識を持っています。

また、

高齢者や体力的に片付けが難しい場合にも、

大きな助けとなります。

さらに業者はゴミの分別や撤去のルールに精通しているため、

環境に配慮した処分を行う点も安心です。

支援制度を周知するための地域活動

ゴミ屋敷の発生を未然に防ぐためには、

支援制度や相談窓口の存在を広く周知させることが鍵となります。

自治体が行うパンフレットの配布や地域イベントでの周知活動、

セミナーの開催などが具体的な取り組み例です。

また、

SNSを活用した情報発信も、

若い世代や忙しい人々に効果的にアプローチする手段となります。

こうした活動を通じて、

住民が問題解決に向けた手段や支援を知り、

必要なときに積極的に利用できる環境を整えることが大切です。